发布时间:2024-12-09 20:43:39 浏览次数:次

昨日起,社交媒体上出现一则令人震惊的消息。台湾知名女作家琼瑶于家中轻生身亡,终年86岁。

琼瑶的作品不仅深受读者喜爱,其生平经历与创作生涯都充满了传奇色彩。

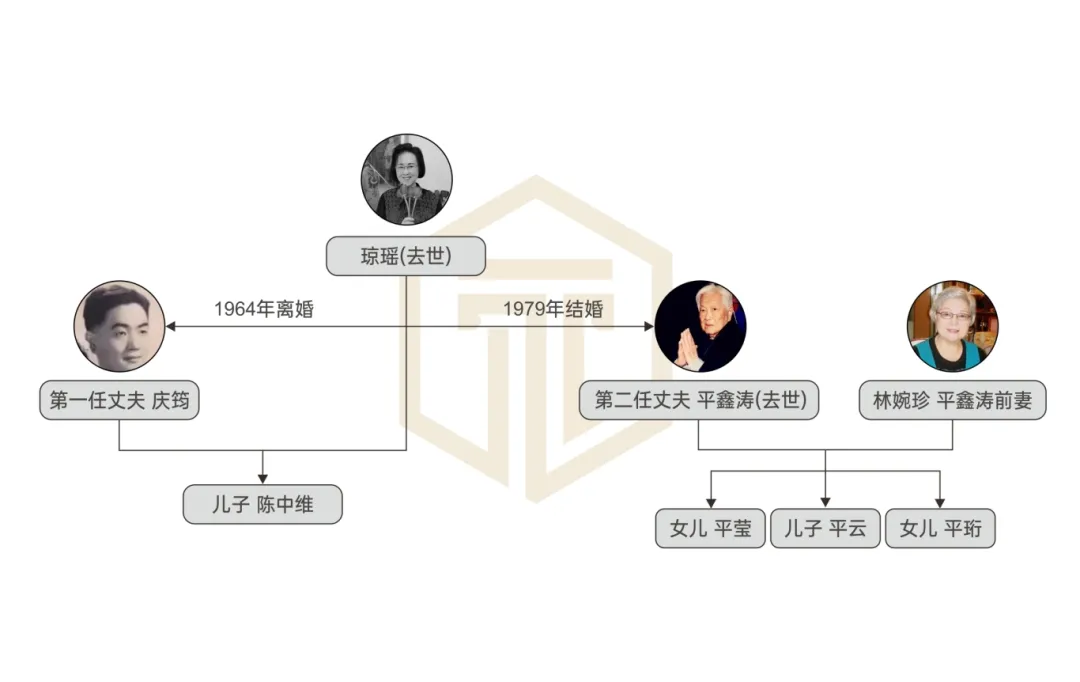

琼瑶的第一任丈夫庆筠,婚后育有一子陈中维,两人于1964年离婚。

琼瑶与第二任丈夫平鑫涛1979年结婚,平鑫涛在2019年5月离世。由于平鑫涛与琼瑶无子女,而其与前任妻子有2子1女,两人之间无子女,在平鑫涛离世后,琼瑶曾和他的子女们因为“是否给平鑫涛拔管的问题”发生过纠纷。

这或许就是琼瑶遗书中说的“万一不幸,还可能成为依赖「插管维生」的「卧床老人」!我曾经目睹过那种惨状。我不要那样的「死亡」。”

“生时愿如火花,燃烧到生命最后一刻,死时愿如雪花,飘然落地,化为尘土”。

「插管维生」意味着自己的生死完全交在子女的手中,意味着自己可能在弥留之际忍受本不愿承受的痛苦,甚至还意味着失去尊严和最后的安宁。

优雅了一生的琼瑶,不希望自己老了躺在病床上靠「插管维生」,因此以自主结束自己的生命,来为自己的大事做主。

一代才女,自此香消玉殒在尘土之中。

这是琼瑶对自己生命的选择,难道就没有其他更好的选择吗?

从一名律师的角度来看,不想成为“插管维生的卧床老人”,还是会有其他的方式选择,比如说立“生前预嘱”。

一、什么是“生前预嘱”?

“生前预嘱(Living Will)”,这个概念对大部分中国人来说还比较陌生,但在国外已经普及了40多年,它针对的就是临终前普遍存在的过度抢救和过度医疗现象。

现代医学技术挽救了无数生命的同时,也延长了濒死过程,因此给许多人造成了极大痛苦,“一辈子没受过的罪临死前都受了一遍。”

生前预嘱是一种临终安排,是人们在健康和意识清醒的状态下签署的、说明自己在不可治愈的伤病末期和临终时,要或者不要哪种医疗护理的指示文件。

二、为什么要立“生前预嘱”?

著名的作家巴金,生命最后的6年,都是在医院病床上度过。先是切开气管,后来只能靠喂食管和呼吸机维持生命。巴金自己说:“长寿是对我的折磨。”

其实死亡不是一个人的事,是整个家庭都要一起面对的事情。很多时候,不是病人不接受生前预嘱,而恰恰是家属在心理无法接受。

中国子女往往出于“尽孝”的思想压力,即使老人走到了生命的尽头,依然选择使用各种医疗方式,比如进行心肺复苏、使用呼吸机、接受管饲喂养等维持生命的延续,而这种延续往往仅是“活着”。

生前预嘱可以说明不接受某些形式的治疗,减少低效或无意义、不必要的医疗干预。以此让自己在生命的最后时刻,可以平静而有尊严的离去。“在自己能够明确表达意愿的时候,提供一个表达的机会”,这也是生前预嘱的意义所在。

三、怎么立“生前预嘱”?

生前预嘱在全国范围内还没有正式立法,但《深圳经济特区医疗条例》第七十八条首次将生前预嘱列入法规中,要求医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施时,应当尊重患者生前预嘱的意思表示。

第七十八条 收到患者或者其近亲属提供具备下列条件的患者生前预嘱的,医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施,应当尊重患者生前预嘱的意思表示:

(一)有采取或者不采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施,使用或者不使用生命支持系统,进行或者不进行原发疾病的延续性治疗等的明确意思表示;

(二)经公证或者有两名以上见证人在场见证,且见证人不得为参与救治患者的医疗卫生人员;

(三)采用书面或者录音录像的方式,除经公证的外,采用书面方式的,应当由立预嘱人和见证人签名并注明时间;采用录音录像方式的,应当记录立预嘱人和见证人的姓名或者肖像以及时间。

生前预嘱的设立从程序和要求上并不复杂,实际操作中更多的是每个人要过自己内心的那道关。

在传统家庭观念中,临终相关话题往往是“禁区”。随着生前预嘱概念逐步普及推广,生前预嘱的社会认可度越来越高,也促进了社会对生命尊严和个人生命末期自主权的重视。

到2023年末,中国约15.4%的人口达到65岁及以上。另外的数据显示,很多人活了一辈子,70%以上的医疗费用,花在了最后的无效治疗上。

随着老年人口的增加,生前预嘱也将成为个人医疗意愿得到尊重和执行的重要工具,在提升老年人生活质量,保障个体尊严的同时,也为医疗机构决策提供更为人性化和个性化的视角。

结语

琼瑶的离世让人们感到惋惜和悲痛的同时,也给人们提供了一个重新审视生命意义的机会。

人生的终点都将面对死亡,在此之前要面临年老、疾病、失能、失智等情况。如果遇到了这些情况,我们还是有很多种选择的:

在医疗问题上,可以采用生前预嘱方式作出选择;

在养老问题上,可以使用遗赠抚养协议、意定监护规划等进行安排;

在财产问题上,可以运用遗嘱、遗赠、信托、保险等方法加以分配。

我们相信,办法总比困难多,只要你愿意、肯尝试。

希望在我们有生之年,能够尽可能的“我的生命我做主”!